一段拍摄于某沿海城市跨海缆车项目的短视频在社交媒体上爆火,视频中,一名年轻男子在体验完惊险刺激的跨海缆车后,双腿如同“失灵”般剧烈颤抖,几乎无法站立,需要友人搀扶才能勉强行走,他面部表情扭曲,介于大笑与崩溃之间的状态,让无数网友直呼“笑不活了”、“感同身受的腿软”!这看似滑稽的一幕,却意外引发了关于极限体验、身体反应与大众体育娱乐化的新思考。

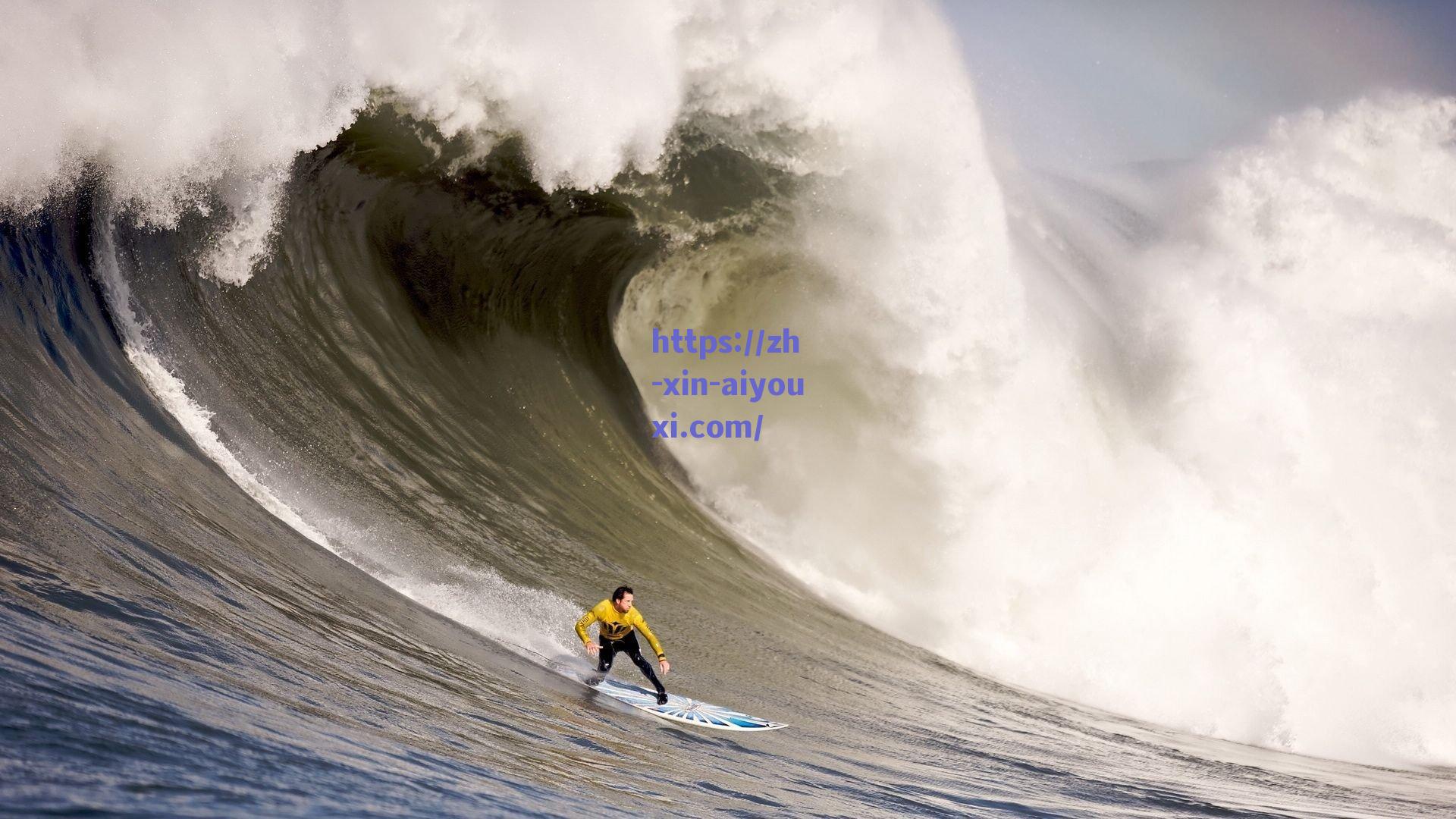

事件发生在上周六下午,据现场目击者描述,该跨海缆车项目以其“海天一色、惊险壮丽”的卖点吸引了大批游客,缆车线路全长近两公里,车厢四面通透,脚下便是波涛汹涌的大海,行进至中途时,离海面高度可达近百米,堪称一场对勇气与平衡感的双重考验。

当事男子与朋友一同登上缆车,起初,他还兴奋地对着镜头挥手,表现轻松,随着缆车逐渐远离站台,行进至海面中央,风力加大,车厢开始出现轻微晃动,视频的后半段显示,他紧紧抓住扶手,身体僵硬,之前的笑容早已消失不见。

当缆车终于抵达终点,车厢门打开的那一刻,戏剧性的一幕出现了,该男子试图起身,却发现双腿完全不听使唤,如同“缝纫机”般高速抖动,在朋友的爆笑声中,他两次尝试站立均告失败,最终只能由朋友架着胳膊,踉跄地“拖”出车厢,整个过程被同伴完整记录并上传网络。

这滑稽的场面为何能引发如此广泛的共鸣?这种“腿软”现象并非个例,其背后有着坚实的科学解释。

运动生理学专家、浙江大学运动科学研究所教授陈雨在接受采访时指出,这是一种典型的“应激性神经肌肉反应”,当人体处于高度紧张、恐惧的状态时,大脑中的杏仁核会触发“战或逃”反应,交感神经极度兴奋,导致肾上腺素和去甲肾上腺素等激素水平急剧升高。

“这些激素会让肌肉紧绷, ready for action,为应对潜在威胁做好准备,但同时,它们也会导致肌肉纤维不自主地、高频率地收缩,表现为肉眼可见的颤抖。”陈教授进一步解释道,“当紧张源(如缆车)突然消失,大脑的警报解除,但神经系统和肌肉系统从高度亢奋状态恢复到平静状态需要一定时间,在这段‘切换期’内,腿部作为支撑身体的主要肌群,其颤抖现象就会尤为明显,这本质上是一种正常的生理保护机制,与很多人剧烈运动后腿部抽筋或发抖的原理类似。”

换言之,这位男子的身体刚刚经历了一场无声的“极限运动”,他的腿部肌肉进行了一场持续十分钟的“静态高强度收缩”。

这场意外的“腿抖”事件,也让人们的目光再次聚焦于那些介于旅游娱乐与轻度体育挑战之间的体验项目,传统的体育范畴正在不断扩大,任何能激发身体潜能、考验心理素质、促进身心健康的活动,都带有了现代体育的色彩。

跨海缆车、高空玻璃栈道、悬崖秋千、高速滑索……这些项目虽不以竞技为目的,但它们要求参与者调动核心力量、保持身体平衡、克服心理恐惧,其带来的心率飙升、肌肉紧张和成功后的愉悦感,与完成一项体育挑战无异,它们成为了普通人触手可及的“极限运动”平替,是大众体育娱乐化的一个生动缩影。

许多网友在评论区分享了类似经历:“我在玻璃栈道上也是同款腿软!”“玩过一次大摆锤,下来后感觉地球的引力增加了十倍!”这些共鸣恰恰证明了,在安全的前提下,适度挑战自我、体验可控的“恐惧”,正成为现代人一种流行的休闲体育方式。

视频的走红,带来了巨大的欢乐,但同时也提醒着运营方和参与者:欢笑之余,安全永远是第一位的。

运营此类项目的商家必须将安全措施做到万无一失,定期进行设备维护和安全演练,并对游客进行充分的安全须知讲解,项目也应明确标识其惊险等级,给予游客充分的心理预期,对于有高血压、心脏病、恐高症或身体状况不佳的游客,应给予明确提示甚至劝退。

对于参与者而言,则需要量力而行,充分了解自己的身体状况,像事件中的男子,虽然结局令人捧腹,但过程中的紧张和恐惧是真实的,在体验此类项目时,应通过规律的体育锻炼来增强核心力量和身体控制能力,这不仅能提升体验感,也能更好地应对身体的应激反应。

“笑不活了”的跨海缆车事件,像一面有趣的哈哈镜,照见了我们身体最直接、最诚实的反应,它不仅仅是一则博人一笑的社会新闻,更是一个关于身体、心理与运动的生动案例,它告诉我们,体育精神并非只存在于赛场之上,那种勇于尝试、挑战自我、乃至赛后( albeit metaphorically )“腿软”的真实状态,同样闪耀着人类积极向上的光芒,下一次,当你在某处体验项目后感到“腿抖”,或许可以会心一笑:你的身体,刚刚完成了一次属于自己的“奥运会”。